Blog

2025年02月04日 [横浜の通船・ラインボート ]

【船の安全】アンカーの歴史と進化〜錨と碇はどう違う?〜

はじめに

いつもポートサービスのブログを読んでくださり、ありがとうございます。

船の安全を支える、アンカー。今回のブログでは船の相棒とも言えるアンカーの歴史と進化を紐解いていきたいと思います。

▲写真右上に写るのはコンテナ船の錨

▲写真右上に写るのはコンテナ船の錨アンカーって、漢字で書くと錨?碇?

アンカーとは、船を水上の一定範囲に固定するための装置のことをいいます。日本語ではいかりを意味し、漢字で書くと、錨となります。また、石へんの碇という字も広義では同じ意味を持ちます。

厳密には、爪などが底質に刺さる事で抵抗力(把駐力)を生む物をアンカー、それ自身の重さによって抵抗力を生むものをシンカーと分類されています。

アンカーの歴史と進化

前述したように、金へんと石へんの2つのいかり(錨・碇)が存在する理由は、アンカーの歴史を遡るとよくわかります。

人類が最初に船を造り始めたのは紀元前10,000年から7,000年ごろ。原始的な船の形状である筏や丸木舟が誕生した後、最初のアンカーが使われるようになったと考えられています。この当時のアンカーは、石をロープで括った単純な形状のもの。この石の重りは石碇と呼ばれ、碇の文字を用います。

その後、紀元前3千年頃には東南アジアを中心に、現在のアンカーの形状に近いクロスバーを備えたアンカーが発明されました。底質に刺さることで抵抗力をうむアンカー…錨の原型です。

さらに、古代ギリシャ人によって、鉄製のアンカーが発明されます。その当時、鉄は非常に高価な素材で、銀と同等の価値があったそうです。現在では一般的となった鉄製のアンカーも、当時は裕福な船主だけが製造することができたと考えられます。銀と同じ価値を持つほど高価だった鉄。そんな高価な素材を用いたアンカーは、神聖な意味を持つようになり、長い航海を終えた後の帰国の象徴の一つともなりました。

アンカーの仕組み なぜ船が留まることができるのか

錨は下のイラストのように主に柄、爪、頭の部分からなり、海底に沈めると爪が砂や泥に食い込みます。船が動こうとすると、この爪が海底を引っかき、抵抗力を生み出します。さらに、船と繋がる長い錨(錨鎖)も、海底との摩擦による固定力を高めます。

▲Wikipediaより引用

▲Wikipediaより引用風が強くなると、船にかかる風の力も強くなります。具体的には、風の速さが2倍になると、その力は4倍にもなります。これにより、船が安全に停まるためには、錨が持つ固定する力も増やさなければなりません。つまり、風の速さが倍になると、必要な錨の重さも約4倍増やす必要があるということです。

小型船舶のアンカーは数キロのものもありますが、世界最大の石油タンカー船ともなると、36トンにもなるんだそうです。

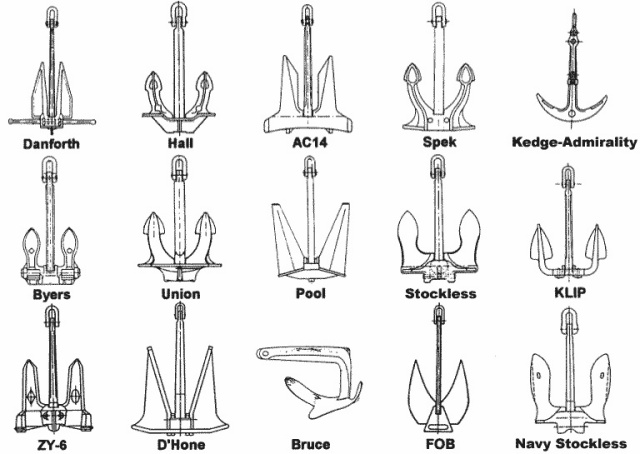

また、錨が船をしっかりと固定する力は、錨の重さだけでなく、その形や海底の質にも影響されます。同じ重さの錨でも、形や底質が違うと海底にどれだけ食い込むかが変わり、それによって固定する力も変化するからです。詳しくは以前のブログでも紹介しています。

▲小型船舶のアンカー

▲小型船舶のアンカーおわりに

アンカーの語源となった「ank」は、曲がったを意味します。派生してAnkle(アンクル、足首)や Angle(アングル、角度)といった言葉として現在でも使われています。また、スポーツの世界では、リレーや駅伝の最終走者を「アンカー」と呼ぶようになりました。これは、アンカーが船に安全や安定をもたらすように、最終走者が競技の結果を決定づける重要な役割を担うことに由来するそうです。意外な繋がりですよね。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。次のブログもお楽しみに!

ポートサービスの公式アカウントでは交通船や横浜の魅力を発信中!

💁♀️ブログ

💁♀️YouTube

参考文献

語源由来辞典

The invention of the anchor

船・海用語集

Wikipedia把駐力

Wikipedia錨